Они выжили в Тростенце

Политика террора, геноцида и холокоста являлись характерными чертами немецкого-фашистского оккупационного режима на советских территориях.

Уже осенью 1941 года начались расстрелы близ урочища Благовщина под Минском (на 11-м километре Могилевского шоссе). Весной 1942 года недалеко от Благовщины, у деревни Малый Тростенец, гитлеровцы организовали трудовой лагерь Тростенец, ставший вскором времени лагерем смерти – местом массового уничтожения людей. Жертвами Тростенца были узники тюрем и гетто Минска и других белорусских населённых пунктов, а также евреи, вывезенные из европейских государств – подпольщики, партизаны, военнопленные и мирные жители.

В результате коренного перелома в Великой Отечественной войне гитлеровцы начали скрывать следы своих преступлений против человечности. В Тростенце была проведена «Операция 1005» по эксгумации и сожжении на кострах из брёвен человеческих тел из 34 ям-могил в урочище Благовщина. С осени 1943 года трупы сжигались в кремационной яме-печи близ урочища Шашковка. Между Минском и Тростенцом регулярно курсировали «душегубки».

28 июня 1944 года был отдан приказ о ликвидации лагеря Тростенец, что означало смерть всех, ещё остававшихся в живых его узников. Из тысяч, прошедших через лагерь людей удалось спастись лишь единицам.

31 января 1960 года в музее истории Великой Отчественной войны состоялась встреча с бывшими узниками Тростенца и в музейные фонды была передана уникальная запись воспоминаний о тех страшных событиях.

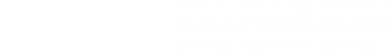

Одним из участников встречи был Кантор Григорий (Гирш) Менделевич, которому удалось бежать в последние дни существования лагеря. С 28 августа 1941 года он находился в заключении в лагере на улице Широкой в городе Минске, через два года был переведен в Тростенец. По специальности он был механиком и работал в слесарной мастерской. Во второй половине июня 1944 года стала слышна орудийная канонада наступающей Красной Армии. В лагерь стали свозить брёвна и это смутило узников. «Когда Ридер [1] приехал с группой немцев, он сказал «здесь будут уничтожать». Я стоял и ещё несколько молодых ребят и [мы] поняли, что лагерю пришёл конец», – вспоминал Григорий Менделевич в беседе с сотрудниками музея. В тот же день они воспользовались задержкой в смене охраны и бросились в пшеницу. Прождав сутки, беглецы двинулись в леса и добрались в уже освобожденный Новогрудок [2]. Только через месяц после своего побега Григорий Менделевич смог вернуться в Минск.

Кантор Григорий (Гирш) Менделевич

Удалось спастись и Георгию Захаровичу Бегуну, минскому подпольщику, связному партизанского отряда им. И.М. Калинина, командиру группы разведчиков в составе спецотряда «Артур». Он был схвачен и после длительных допросов отправлен в Тростенец. В одном из бараков находились и его товарищи по спецотряду: Жаворонок Екатерина Павловна, ее сестра Погребицкая (Жаворонок) Анна Павловна, Вечер Николай Иванович, Богаревич Иван Иванович и другие. Все они были обречены на смерть. В своей статье «Последний день Тростенца», хранящейся в фондах музея, Герогий Захарович описывает ужас, творящийся в лагере: отчаянье узников, жестокость гитлеровцев, попытку мятежа, окончившуюся новой волной насилия со стороны администрации лагеря.

Бегун Георгий Захарович

Георгию Захаровичу повезло: его не отобрали в первые партии для рассстрела. В минуты тишины в ожидании машины, которая отвезет оставшихся обречённых на место расстрела, Георгий Захарович вспомнил песню о смелом каторжанине, что пела ему мать. Смелый подпольщик, как герой песни, не стал дожидаться ночной проверки и решил бежать. Скрывшись за заслоном у печи, не шевелясь, он прождал до вечера. С наступлением ночи Георгию Захаровичу удалось покинуть территорию лагеря, добраться до своего партизанского отряда. Он участвовал в боях в Минском котле несмотря на перенесённые побои и истощение. За боевые заслуги был представлен к наградам «За отвагу» и «Партизану Отчественной войны» II ст. В мирное время преподавал на факультете журналистики БГУ.

Взглянув смерти в глаза, удалось выжить Волохоновичу Николаю Ивановичу и Савинской Степаниде Ивановне.

До войны Николай Иванович работал стрелочником на Негореловской железнодорожной станции, что поспособствовало организации диверсионной деятельности на железной дороге в годы оккупации. Долгое время ему удавалось передавать разведывательную информацию в партизанский отряд им. Г.И. Котовского бригады им. К.Е. Ворошилова. Летом 1944 года после масштабной диверсии на железной дороге начались облавы на работников станции. По наводке одного из односельчан Николай Иванович был схвачен 20 июня 1944 года и отправлен в тюрьму на улице Володарского в Минске. Пытки и уговоры длились больше недели. 29 июня он был переведен в лагерь смерти Тростенец.

Волохонович Николай Иванович

В тот же день узников вывели на расстрел перед колхозным сараем. Всё быстро закончилось. Только по голосам новой партии обречённых Николай Иванович понял, что всё еще жив. Он был ранен в голову, потерял один глаз. Решение было принято простое – затаиться. Из разговора охраны стало понятно, что трупы будут сжигать в попытке скрыть следы преступлений. Когда прибыла очередная партия жертв, Николай Иванович предпринял попытку пробраться в рожь. Его заметил один из конвоиров и выстрелил. Пуля попала в ногу и узник притворился мёртвым. Вечером он пробрался к убежищу в поле, где потерял сознание. Очнулся когда сарай уже горел. Помощь он нашёл в ближайшей деревне. Вскоре партизанский врач провёл операцию, но Николай Иванович навсегда лишился глаза и носил протез. После войны он продолжал работать на железной дороге. Каждый год 29 июня в его доме собирались гости, чтобы вспомнить о цене его новой жизни.

Савинская Степанида Ивановна, мать троих детей, минская подпольщица, связная отряда «Ураган» партизанской бригады «За Советскую Беларусь», также смогла бежать из Тростенца. Она была схвачена за связь с партизанами и в течение 5 месяцев содержалась в лагере на улице Широкой. 30 июня 1944 года ее в составе группы женщин перевезли на место расстрела в Тростенец. «Почти весь сарай уже был заполнен трупами, так как перед нами сюда были привезены две машины заключенных, которые были расстреляны. Вскоре очередь дошла и до меня», – вспоминала Степанида Ивановна. Она была легко ранена в голову и упала на тела, где пролежала до конца дня. Чтобы скрыть следы преступлений, после каждой казни на трупы накладывали бревна и обливали их горючим, чтобы поджечь. Степанида Ивановна решила, что лучше умереть от пули, чем быть сожженной заживо. Выбравшись из-под тел, она заметила двух выживших, с которыми предприняла попытку побега. Конвой открыл огонь по узникам – мужчины рухнули на землю, а Степанида Ивановна скрылась на болотах у речки. Беглянку искали: несколько раз лодка с гитлеравцами была ужасающе близко, но её не заметили. В холодной воде и мучительном ожидании она провела 15 дней, так как не знала, что 3 июля Минск был уже освобожден.

Савинская Степанида Ивановна

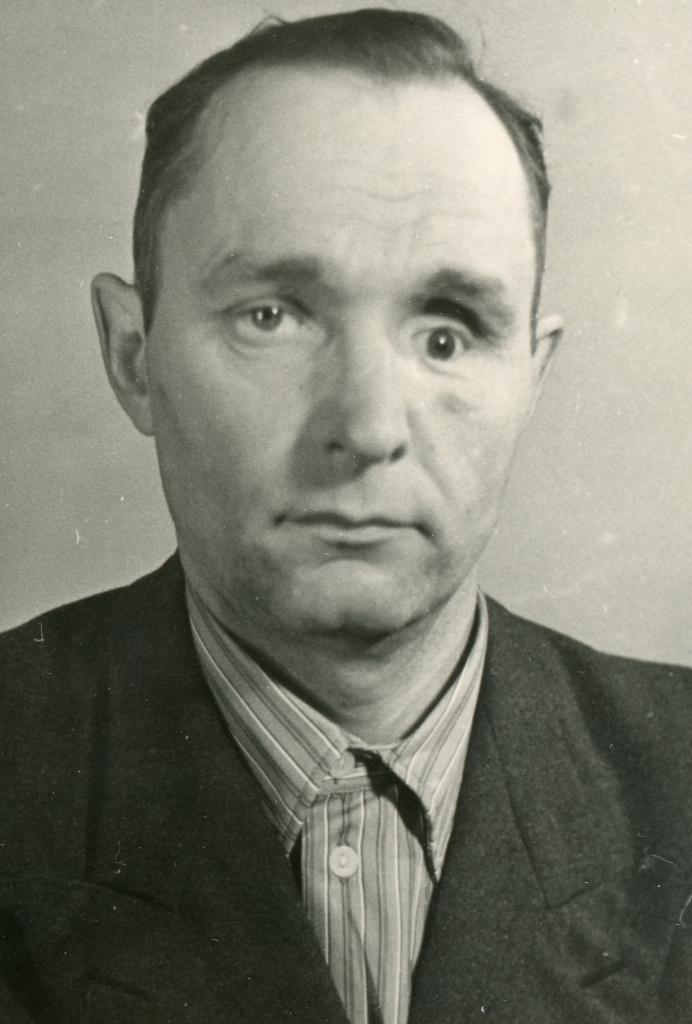

Когда в столицу вошли части Красной Армии, сарай, в котором погибли последние узники лагеря и вывезенные из минских тюрем подпольщики и партизаны, ещё догорал. Черезвычайная Государственная комиссия (ЧГК) следовала за линией фронта и собирала материалы для будущего международного трибунала. В состав Минской областной комиссии ЧГК вошли Герой Советского Союза генерал-майор Козлов В.И., кандидат медицинских наук Стельмашонок И.М., белорусский писатель – депутат Верховного Совета БССР Лыньков М.Т., топограф Володько, двое жителей деревни Малый Тростенец – Башко и Бараш М.В., а также другие лица.

ЧГК на месте раскопок Тростенца

В ходе расследования 25 июля было принято заключение: в лагере погибло около 564 тысяч человек. Комиссия учитывала показания свидетелей, количество и размеры могил, количество трупов, объем пепла и костей в могилах. В современной белорусской историографии количество жертв исчисляется 206,5 тысячами человек. В настоящее время установлено только около тысячи имён погибших.

Траурный митинг на территории лагеря

В постоянной экспозиции музея истории Великой Отечественной войны представлены подлинные предметы из лагеря смерти Тростенец, привезенные сотрудниками музея в 1944 году. В 2017 году экспозицию пополнили новые материалы, которые были переданы в музей после раскопок, проведённых совместно с 52-ым отдельным специализированным поисковым батальоном Министерства Обороны Республики Беларусь. Регулярно научные сотрудники музея ведут рассказ о самом крупном лагере смерти на оккупированных территориях Советского Союза

___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

[1] Примеч. автора. Предположительно, под именем Ридер имеется в виду Артур Гардер, один из руководителей строительства и работы кремационной печи в Тростенце.

[2] Новогрудок был освобождён 8 июля 1944 года.